PROVERBIOS ESPAÑOLES

TRES AL SACO, Y EL SACO EN TIERRA.

No hay que extrañar el movimiento que se observa en casa de D.a Josefa Rosales; es día de días, es el santo de Perico, su hijo mayor, y circunstancias como la presente han producido siempre una revolución completa en este pacífico domicilio.

Desde muy temprano principia la limpieza, y sacudidores, plumeros y zorros, hábilmente manejados, dejan los trastos, que no parece sino que acaban de sacarlos del almacén nuevecitos y flamantes.

La polilla, que ha estado largo tiempo en tranquila posesión de cómodas y baúles, se alarma, como es natural, en ocasiones semejantes, y todos los trapos salen á relucir y ventilarse un poco al balcón antes de ponérselos sus dueños.

La casa, montada medio á la antigua, es de ésas en que todavía para celebrar santos y cumpleaños se obsequia á las visitas con dulces y licores, unos y otros confeccionados en ella; así es que el ama anda, desde ocho días antes, hecha un azacán, sin hueso que bien la quiera.

Pero vamos al cuento.

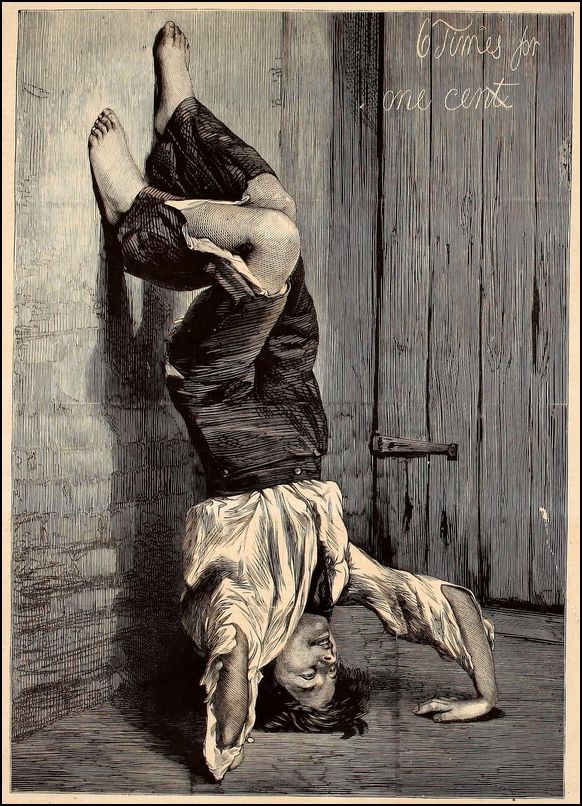

Trátase de hacer un sacrificio: el ara (alias tajo) está dispuesta, preparado el verdugo (vulgo fámula), y las víctimas, que son dos palomas, que con nadie se han metido (en cuyo caso suelen encontrarse la mayor parte de las víctimas), esperan en un rincón, bien ajenas de que se conspira contra su existencia.

Manuela, atado á la cintura un mandil de estopa, y cuchillo en mano, contempla con lástima á los animalitos, los cuales parece que la piden misericordia, ya alzando sordos arrullos, ya hundiendo, como si quisieran ocultarse de su vista, el pico de color de rosa y la inocente cabeza entre la suave pluma del cuello y debajo de las alas.

Compréndese desde luego el abatimiento y la inacción de la criada, sin más que ver la belleza y mansedumbre de las palomas, tan parecida la una á la otra como dos gemelos. Las dos son blancas como el campo de la nieve, las dos están calzadas de pluma azul, y las dos tienen collar y pechuga de color de tórtola con visos tornasolados. Y aun se comprenderán mejor el abatimiento y la inacción de Manuela, sabiendo que ella echó siempre de comer á los animalitos; que ella les puso el agua en el bebedero; que está acostumbrada á verlas y á oirlas de la cocina al pasillo, y del pasillo á su cuarto, y que ya la conocen tanto, que muchas veces acuden á tomar el trigo ó las algarrobas en su propia mano, y la siguen como dóciles corderos cuando las llama imitando sus arrullos.

Son las doce del día; las palomas tienen que estar guisadas y dispuestas para las cuatro, que es la hora de comer; el ama ha dado sus órdenes al efecto, hace buen rato, y Manuela no lleva trazas, según parece, de activar la comida. Pero D.a Josefa es una pólvora, y no la dejará permanecer mucho tiempo cruzada de brazos. No digo? Ya la tenemos en la cocina; oigámosla.

—Pero, hija, — dice,—todavía estamos así? Jesús! Jesús! ¡Cómo se les pasea á ustedes el alma por el cuerpo! Con la hora que es!

—Pues qué hora es?

—No la ha oído usted?

—No, señora.

—Ustedes nunca oyen lo que no quieren. Le digo á usted, Manuela, que estoy de usted hasta por encima de las cejas. Vamos á ver , ¿por qué no ha matado las palomas?

Manuela da la callada por respuesta.

—¡Jinojo, que le hacen ustedes á una decir cualquier desatino! Responda usted; que no soy costal. ¿Por qué no las ha…

—Porque no sé.

—Qué lástima! Picardías, es lo que no saben ustedes. ¿No le he dicho que se les corta la cabeza con el cuchillo?

—Pues yo creo que lo que se hace es ahogarlas, apretándolas el pescuezo ó el corazón.

—Enhorabuena, no porfiaré; el caso es despachar cuanto antes, sea como quiera.

—Bien, señora.

Desaparece de la cocina D.a Josefa, y Manuela se dirige de repente á los animalitos, resuelta sin duda á dar fin de ellos; en efecto, coge uno, cierra los ojos como quien va á tragarse un vaso de quina, y… oye un arrullo, que para ella tiene más elocuencia que todos los discursos de todos los oradores del mundo, y suelta la paloma, y vuelve á su indecisión eterna, y así pasan cinco minutos, y luego otros cinco , y después cinco más, y pasa hasta media hora, al cabo de la cual repite D.a Josefa su visita á la cocina. Al ver vivas las palomas, exclama furiosa:

—Criatura, ¿usted se ha propuesto que la ponga hoy en la puerta de la calle?…. A ver, Manuela, ó mata las palomas, ó ya puede coger el cofre y largarse con viento fresco.

—Señora, —responde Manuela , después de una breve pausa,—no las mato.

—Ahora salimos con ésas?

—Mátelas usted, y yo las guisaré ; yo no soy mujer para matar una mosca ni para verla morir; ea, ya lo sabe usted.

—Pero, mujer… ¿no se hace usted cargo de…

—A mí qué daño me han hecho? Mire usted… si fueran gallos ó cosa así, no digo que no me determinaría…

—Pero, hija, si todos dijesen lo mismo, no sé qué habían de comer las gentes.

—Cómo hemos de remediarlo, señora? Dios le ha hecho á una así, y genio y figura hasta la sepultura.

—Venga acá, venga el cuchillo,—dice D.a Josefa á la criada;—verá usted qué pronto despacho yo.

Dale Manuela el cuchillo, apodérase el ama de una paloma, blande el instrumento fatal, y en el instante de ir á degollar la víctima, dice:

—Aprenda usted de mí; ve usted? Ya no falta más que descargar el golpe; todo es obra de un minuto.

—Pues descárguelo usted, señora,— observa Manuela, apartando la vista del sangriento espectáculo que se prepara. Pasado un momento, añade:

—¿Despachó usted?

—Qué he de despachar!—dice el ama, soltando la paloma.—¡Capaz será de permitir que se me manche el vestido! ¿Cree usted que si no fuera por el vestido nuevo…

—Señora, en todo consentiré, menos en tocar yo á las palomas.

—Está bien,—replica el ama,—está bien; ¡vaya una criada de fuste! Cualquiera que sepa que ni siquiera es para ahogar un ave, se hará cruces.

—Buenas entrañas tendrá él!

—Mujer… encárguese usted de una, y yo me encargaré de otra.

—No se canse usted, señora; mándeme usted lo que quiera, y lo haré; pero lo que es eso!

Doña Josefa había calculado que una vez decidida Manuela á matar una paloma, la muerte de la compañera sería segura; pero se ha llevado un solemne chasco; así es que se ausenta de la cocina, y en la sala refiere á Perico de pe á pa lo ocurrido con la muchacha.

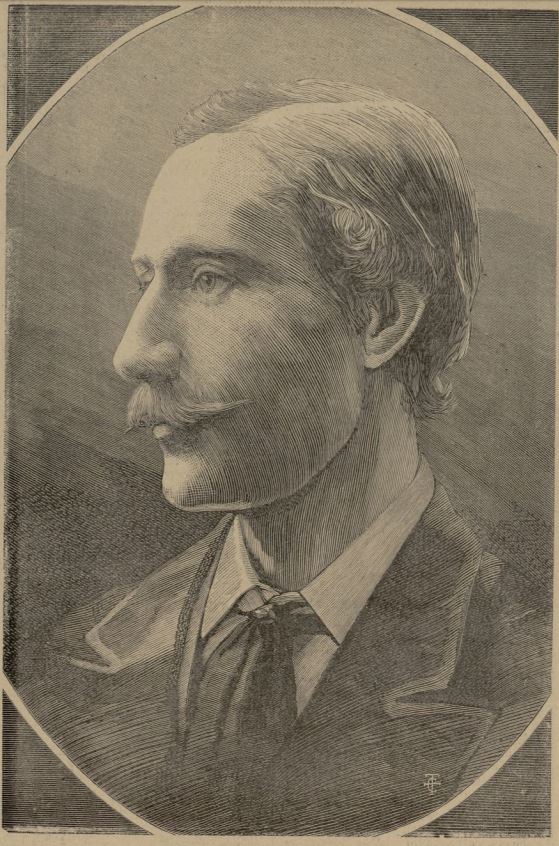

Llénase de asombro Perico al oír tales rasgos, porque, aunque el mozo es un castillo, tiene su corazón á la izquierda, como cualquier hijo de vecino.

—Vaya un par de apuntes para un empeño!—dice á su madre, echándolas de tremendo.—Apuesto á que una gallina tiene más corazón que ustedes. Ea, madre, ánimo… y andando!

—Sí, sí! —responde la madre, — ¡como no comáis otras palomas que las que yo mate! Si no sirvo para nada, ya lo sabes; ¿á qué viene ahora… Y tú mismo, tú mismo, que me llamas gallina, acaso no te atreverías á… Acuérdate de lo que sucedió el otro día con

Mariquilla…

—El caso no es igual.

—Después de tantas valentías y de tanto burlarte de todos nosotros, no tuviste valor para arrancar con una hebra de seda el diente á la niña, á pesar de que se le meneaba como un cencerro, y hubo que llamar á la vecina.

—Venga un abrazo, madre; tiene usted razón, tampoco soy para esas cosas; llamemos otra vez á la vecina, y no hay que contar á nadie el caso, no sea que se rían de nosotros y nos apliquen el refrán que dice: Tres al saco, y el saco en tierra.

—El que se ría de nosotros mostrará que tiene mal corazón,—responde D.a Josefa;—por mi parte, nunca podré menos de compadecer á todo el que se mofe de sentimientos que, por ridículos que parezcan á algunas personas, son dignos de respeto y aun de alabanza.

Pronunciadas estas palabras , se dirige D.a Josefa á la cocina, y dice á la criada:

—Manuela, no mate usted las palomas; la vecina las matará, y en premio de los buenos sentimientos que usted ha manifestado, desde el mes que viene ganará dos pesetas más en mi casa.

—Pues entonces, porqué se enfadaba usted tanto?…

—Calle usted, por Dios, calle usted; lo que dice el señorito: estamos buenos apuntes para un empeño!

FIN

![]()

PROVERBIOS ESPAÑOLES (primera serie)

Publicado en Madrid en 1884

LIBRERÍA DE DON LEOCADIO LÓPEZ.

La señora bajó de mi coche y se dirigió a la berlina, y un momento después, el cochero de la berlina vino a darme una peseta.

La señora bajó de mi coche y se dirigió a la berlina, y un momento después, el cochero de la berlina vino a darme una peseta.

Entonces el tutor le dijo:

Entonces el tutor le dijo: